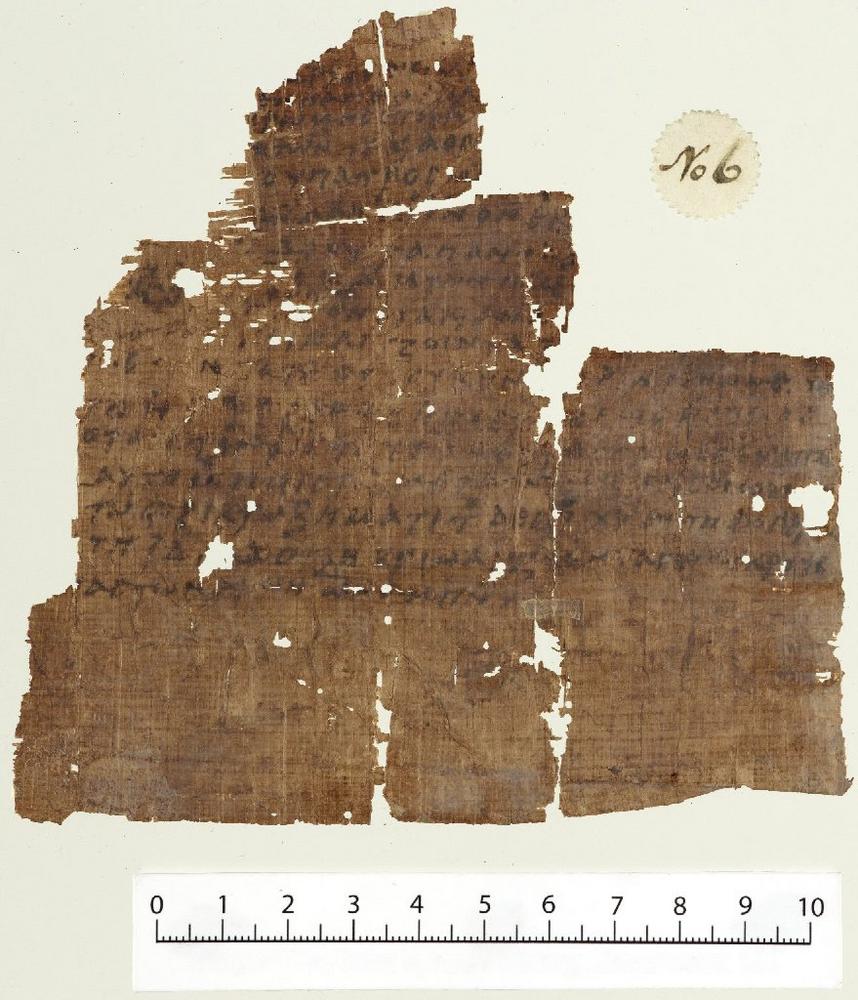

1700 Jahre Konzil von Nizäa

Historische und theologische Einordnung

Damals ging es, so Naether, um die grundlegende Frage des christlichen Gottesverständnisses, nämlich um die Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Die Frage war: Ist Jesus Christus ein göttliches oder ein geschaffenes Wesen? Für die Teilnehmer des Konzils sei dies eine entscheidende Frage gewesen, denn in welchem Verhältnis stand ein monotheistisches Bekenntnis zu dem einen Gott zu dem Zeugnis von Jesus Christus als dem einzigartigen Heilsbringer für die Welt? Jesus wurde in der Verkündigung der Apostel schließlich als Gott bezeichnet (vgl. Johannesevangelium 1,1–2; 20,28; Philipperbrief 2,5–11; Kolosserbrief 1,15–20). Es galt, den Vorwurf zu entkräften, Christen seien keine Monotheisten (Gaube an einen einzigen, allumfassenden Gott).

Dies führte zu heftigen Kontroversen. Sie verschärften sich, als Arius, ein Presbyter aus Alexandria in Ägypten, ab 318 eine scharfe Trennung zwischen Gott-Vater und Gott-Sohn verkündete. Wahrer Gott sei einzig der Vater; der Sohn sei aus dem Nichts geschaffen und vom Vater zur Funktion als Mittler und Heilsbringer bestimmt worden. Arius stieß auf Zustimmung und Widerspruch. Der Streit weitete sich aus und drohte, die Kirche zu spalten – und damit auch die politische Stabilität des Römischen Reiches zu gefährden. Kaiser Konstantin, der zu dieser Zeit seine Herrschaft auf den Osten des Reiches ausdehnte, ergriff die Initiative und berief erstmals ein ökumenisches (allgemeines) Konzil aller Bischöfe des Römischen Reiches in Nizäa ein. Die Stadt ist das heutige Iznik und liegt in der Türkei, etwa 50 Kilometer südlich von Istanbul.

Für mehr als zwei Monate tagten fast 300 Bischöfe, stritten und diskutierten, um schließlich eine folgenreiche Lehrentscheidung zu formulieren: Jesus Christus als Sohn Gottes sei „wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich (griechisch: homoousios) mit dem Vater“. Dies wurde zur Grundlage des später ausformulierten christlichen Glaubensbekenntnisses. Der Konflikt war damit jedoch nicht beendet. Erst im Jahr 381 wurde auf dem Zweiten Ökumenischen Konzil von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, das Verhältnis des Heiligen Geistes zu Gott-Vater und Gott-Sohn mit dem Bekenntnis zur Trinität (Dreieinigkeit/Dreifaltigkeit Gottes) betont.

Das Bekenntnis von Nizäa aus dem Jahr 325 ist nicht zu verwechseln mit dem bekannteren und nahe verwandten Nicäno-Konstantinopolitanum, dem Bekenntnis des Konzils von Konstantinopel, das ebenfalls oft als nizänisches Glaubensbekenntnis bezeichnet wird. Dieses entstand 381, ist deutlich umfangreicher und wird heute in vielen Kirchen als Teil der Liturgie im Gottesdienst gemeinsam gesprochen.

Nizäa – eine neue Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Staat?

Eine theologische Streitfrage wirkte sich, laut Naether, destabilisierend auf die gesamte Gesellschaft aus. Auffällig sei, dass die verschiedenen Glaubensrichtungen nicht in der Lage waren, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen und sich auf diese zu verständigen. Erst die Politik brachte sie in der Person des Kaisers an einen Tisch und zu einem Ergebnis. In Form von Reichsgesetzen wurden die Konzilsbeschlüsse verbindlich gemacht. Für uns heute ist es undenkbar, dass der Staat ordnungspolitisch so eingreift, gibt Johannes Naether zu bedenken. Dennoch sei es bemerkenswert, dass ein fundamentaler christlicher Glaubenssatz sein Zustandekommen einer politischen Initiative verdankt.

Mit Nizäa habe eine Veränderung der Stellung der Christen im Staat begonnen. Noch 20 Jahre zuvor hatten sie unter Kaiser Diokletian eine harte und grausame Verfolgung erlitten. Nun drehte sich das Blatt und sie wurden in die Gesellschaft integriert und sogar gefördert. „Heute kritisieren wir dies als Verweltlichung und als unzulässige Vermischung von Kirche und Staat, betont Naether. Richtig wäre, dass sich die Kirche durch die Politik nicht instrumentalisieren lassen darf; sie muss „anders sein“, weil ihre Botschaft „nicht von dieser Welt“ ist. Der Wunsch nach einer gesicherten Existenz sei jedoch damals nicht verwerflich gewesen und wäre es heute auch nicht, da er der Kirche viele Möglichkeiten des Dienstes und der Verkündigung eröffne. Die Kirchengeschichte zeige jedoch, dass die Nähe zur weltlichen Macht stets eine Versuchung darstellte, die zu Verfolgung, Ausgrenzung und Unterdrückung führte. Ein gesundes Nähe-Distanz-Verhältnis zur weltlichen Ordnung herzustellen, werde immer eine beständige und verantwortungsvolle Aufgabe der Kirchen sein, damit sie ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren.

Nizäa – ein Modell für ein gemeinsames christliches Handeln?

Die Christenheit existiert heute in einer Vielzahl von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die sich in Lehre, Frömmigkeit und Praxis teilweise erheblich unterscheiden. Johannes Naether fragt: „Ist es für uns als Adventisten vorstellbar, diese Realität neu wahrzunehmen, anzunehmen – und sogar zu pflegen und zu vertiefen?“ Er gibt zu bedenken: „Unsere Welt ist so krisengeschüttelt und angstgeplagt, dass das christliche Zeugnis vom Evangelium und von der Rechtfertigung des Sünders eigentlich mit gemeinsamer Kraft verkündet werden müsste. Die Menschen brauchen ein starkes Signal der Verbundenheit, damit sich Hoffnung und Zuversicht neu ausbreiten können.“

Nizäa – ein Impuls für gemeinsame Verantwortung?

Naether fragt erneut: Haben wir in den Kirchen ein Bewusstsein dafür, dass bestimmte Fragen und Glaubensaussagen so wichtig sind, dass sie eindeutig und, wenn möglich, einvernehmlich geklärt werden müssen? Gott als Schöpfer, die Bibel als das Wort Gottes, Gott-Vater, Gott-Sohn, Gott-Heiliger Geist. Nizäa erinnere uns daran, dass es um das Wesentliche im christlichen Glauben geht: das Heil in Jesus Christus. Darin brauchen wir Klarheit, wenn nötig sogar mit (schmerzhaften) Abgrenzungen. Doch Nizäa gab auch den wichtigen Impuls, dass durch gemeinsames Gespräch, also unter Einbeziehung aller Beteiligten, Unterschiede angesprochen und geklärt werden können. „In unserer Kirche haben Beratung und die gemeinsame Reflexion zu bestimmten Fragestellungen eine Tradition“, so Naether. Es gebe keine Berufung auf eine einzige Autorität, die alles entscheidet. Diesen Schatz der Mitwirkung – egal ob auf Ebene der Ortsgemeinde oder der adventistischen Weltkirchenleitung – gelte es zu pflegen, indem zum Dialog ermutigt und erzogen wird. „Ein Beispiel unter vielen anderen ist das Bibelgespräch im adventistischen Gottesdienst. So führt unsere Freikirche seit 2017 unter Einbeziehung der Weltkirchenleitung einen theologischen Dialog mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes, was zu einem deutlich besseren gegenseitigen Verständnis beigetragen hat.“

Nizäa – brauchen wir ein Bekenntnis?

Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten zählt zu den Kirchen, die kein verbindliches Glaubensbekenntnis besitzen, gibt Naether zu bedenken. Sie begründe dies damit, dass ein solches Bekenntnis sich zwischen die Bibel und dem gegenwärtigen Glauben des Einzelnen schieben könnte. Dadurch würde eine neue Lehrnorm gesetzt werden, die den Zugang zur Heiligen Schrift erschwere oder sie sogar in den Hintergrund dränge. Doch was haben wir stattdessen? Die Berufung auf 28 Glaubenspunkte der Freikirche ersetze nicht die Klarheit eines christozentrischen Bekenntnisses in adventistischer Ausprägung. Ein solches Bekenntnis verorte den Gläubigen grundsätzlich, gebe ihm eine Heimat in der örtlichen Adventgemeinde und darüber hinaus eine Zugehörigkeit zur Christenheit. Damit vollziehe das Bekenntnis eine gemeinschaftsbildende Funktion – „ungeachtet mancher Unterschiede, gerade auch innerhalb unserer eigenen Kirche“.

Derartige Bekenntnisse gebe es bereits, sie würden in unterschiedlichen Varianten in örtlichen Adventgemeinden verwendet. Insofern liefere Nizäa nach 1700 Jahren erstaunlich aktuelle Parallelen in die Gegenwart, die es weiterzudenken gelte.

Das Bekenntnis von Nizäa 325

Ich glaube an den einen Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,

den Sohn Gottes,

der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt: aus dem Wesen des Vaters,

Gott aus Gott, Licht aus Licht,

wahrer Gott aus wahrem Gott,

gezeugt, nicht geschaffen,

eines Wesens mit dem Vater (homoousion to patri);

durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist;

der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist,

Mensch geworden ist,

gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist,

aufgestiegen ist zum Himmel,

kommen wird um die Lebenden und die Toten zu richten;

Und an den Heiligen Geist.

Adventisten in Deutschland

Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten wurde 1863 in den USA gegründet, ihre Wurzeln liegen in den Erweckungsbewegungen, die um 1800 in Europa und Nordamerika entstanden sind. Gegenwärtig hat die Kirche weltweit rund 24 Millionen mündig getaufte Mitglieder, die sich in über 93.000 Kirchengemeinden und zahlreichen Gruppen versammeln. In Deutschland zählt die Freikirche rund 34.000 Mitglieder in 537 Kirchengemeinden. Sie ist in jedem Bundesland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Im kommenden Jahr feiert sie ihr 150-jähriges Bestehen in Deutschland. Zu den Grundsätzen der Freikirche gehört die Freiwilligkeit, die sich unter anderem in der Finanzierung durch freiwillige Spenden ausdrückt. Außerdem tritt sie für die Trennung von Kirche und Staat ein. Die Freikirche ist Mitglied der Deutschen Bibelgesellschaft und Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) und der Vereinigung evangelischer Freikirchen (VEF). Weitere Informationen: www.adventisten.de

Die Kirchenzeitschrift Adventisten heute erscheint im Advent-Verlag, Lüneburg (www.advent-verlag.de) und ist online unter folgendem Link verfügbar: https://tinyurl.com/32tsyrsn

Adventistischer Pressedienst Deutschland APD

Sendefelderstr. 15

73760 Ostfildern

Telefon: +49 4131 9835-533

http://www.apd.info

Chefredakteur

Telefon: +49 (4131) 9835-521

E-Mail: lobitz@apd.info

![]()